Einführung (II)

Zeitlich-periodisierende Vorbemerkungen

Wir beginnen unsere Darstellung im Mittelalter, die gewiss nicht unwichtige Antike bleibt außen vor. Die Betrachtung reicht weiter über die Frühe Neuzeit bis in die Neuzeit. Obwohl die Neuzeit bis in die Gegenwart reicht, schließt die zunächst zweiteilige Abhandlung vorerst mit dem Ersten Weltkrieg.

Aus Sicht der traditionellen Kommunikations- bzw. Publizistikwissenschaft beginnt die Geschichte der „(Massen-)Medien“ im 15. Jahrhundert. Die „Pressegeschichte beginnt […] um die Mitte des 15. Jahrhunderts“, schreibt auch Stöber (2025, S. 19). Die Zeit davor ist sozusagen „medienlose Vorgeschichte“. Unbestritten gab es aber Kommunikation, überwiegend persönlich-mündliche, also beispielsweise Arzt-Patienten-Kommunikation.

Abb.: Ein frühes gedrucktes Pestblatt, hier aus dem Jahre 1477. Quelle für diese Abb.: Deneke 1969, S. 26. Zum Vergrößern bitte anklicken.

Das „erste erhaltene Druckerzeugnis medizinischen Inhalts“ soll „ein für Laien bestimmter Einblattdruck aus dem Jahre 1456 mit Aderlassregeln“ sein, schreibt eine medizinpublizistische Untersuchung aus dem Jahre 1969, durchgeführt vom seinerzeitigen „Hauptschriftleiter des Deutschen Ärzteblattes“. Der Begriff „Druckerzeugnis“ ist allerdings nicht frei von Missverständnissen, denn – wie der damalige Verfasser selbst schreibt – hatten die „gedruckten Aderlasstafeln und Aderlasskalender ihre Vorgänger in Handschriften und Holzschnittabdrucken (! – T.L.) der ersten Jahrhunderthälfte“ – also der Zeit vor Gutenbergs Erfindung und Begründung der neuzeitlichen „schwarzen Kunst“. Der grundsätzlichen Einschätzung, dass der „Unterschied der mechanischen Vervielfältigung zur alten handschriftlichen Herstellungsmethode“ eine „Zeitenwende“ kennzeichne, ist aber zuzustimmen. (Deneke 1969, S. 13) Mit einem ähnlichen Vorbehalt bezüglich des Druck-Begriffes ist die Angabe zu versehen, den „ersten medizinischen illustrierten Druck“ (Bäder/Cattani 1993, S. 149) hätten die Brüder de Gregoriis in Venedig 1491 herausgebracht.

Wie dem auch sei, die Presse- bzw. Mediengeschichte begann in einer (…)

(…) teils fremdartigen, teils vertrauten, weil dynamischen Epoche. Von den alltäglichen bis zu den musischen Erfahrungen unterschied sie sich von unsrigen: Die Leute aßen anders, manche unserer Grundnahrungsmittel – z.B. Kartoffel, Reis oder Mais – waren unbekannt. Gewürze kosteten exorbitante Summen. Man muss nur einmal die Musik der Renaissance hören, oder die Bilder unbekannter Meister betrachten, die Welt sah anders aus, schmeckte und klang anders.

(Stöber 2025, S. 19)

Für eine strukturierte und theoriebasierte historische Darstellung ist die Frage der Periodisierung bzw. Phasenbildung zentral. Dazu hier nur einige exemplarische Bemerkungen:

Abb.: Titelblatt der Ausgabe vom 15. Januar 1609 des Aviso – eine der beiden nach heutigem Forschungsstand ältesten deutschen periodischen (Wochen-) Zeitungen. Hier das Exemplar aus der Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Bibliothek. Quelle: Wikimedia Commons. Public Domain.

Ein Beispiel für eine Periodisierung der gesamten Geschichte von Massenkommunikation legte Wilke (2000) vor: Ihrer „Entstehung“ im 15. und 16. Jahrhundert (Flugblatt, Neue Zeitung – siehe auch weiter hinten, Flugschrift) geht eine lange „Vorgeschichte“ in Antike und Mittelalter voraus (Rhetorik, Botensysteme u. a.). Der „Entstehung“ folgt die „Institutionalisierung“ im 17. Jahrhundert (Wochen-, dann Tageszeitung). Eine „funktionale Erweiterung“ findet durch die Zeitschrift im 17. und vor allem 18. Jahrhundert statt. Das 18. Jahrhundert ist durch „Expansion und Diversifikation“ der Zeitungen und Zeitschriften z. B. in Form der Intelligenzblätter gekennzeichnet. Das „lange“ 19. Jahrhundert bis 1914 bringt zusätzlich mit der Professionalisierung des Journalistenberufs die „Retardierung und Entfesselung“ der Massenkommunikation. Im 20. Jahrhundert zieht mit Visualisierung und auditiven Medien „Plurimedialität“ ein.

Periodisierungsvorschläge unter Einbeziehung von bzw. speziell für Öffentlichkeitsarbeit/PR bzw. Organisationskommunikation behandelt Szyszka im neuen Handbuch (4. Aufl.) der PR (Szyszka/Fröhlich/Röttger 2024, S. 11 und v.a. 61ff.). Ambitionierte Entwürfe beziehen auch die Evolution von Öffentlichkeit und Gesellschaft an sich ein. Der Autor dieser Abhandlung beispielsweise unterbreitete in den 1990er-Jahren „ein holistisches Struktur- und Entwicklungsmodell […], das eine gesellschaftstheoretisch gestützte Periodik und Typologie von Öffentlichkeiten und davon ausgehend einen Erklärungsansatz zur Entstehung von Öffentlichkeitsarbeit liefert“ (Liebert 1999, S. 94).

Unsere Darstellung hier soll eine historische sein und nicht „übertheoretisieren“. Deshalb greifen wir auf solche wie die vorstehenden Periodisierungsmodelle nur in sehr allgemeiner und grober Weise zurück.

Vorbemerkungen zum Verhältnis von Publizistik und Medizin

Thematische (Un-) Verträglichkeit und historische Verwandtschaft von Medizin und Journalismus?

Gesundheit ist ein zentrales Menschen-Thema und von höchstem Eigeninteresse – jedenfalls potenziell. Zwar sei das „Interesse an allem Menschlichen […] so allgemein und so tief in der Menschennatur verwurzelt“, aber es sei auch allgemeine Regel, „dass der Normalzustand – in unserem Falle also der Status der Gesundheit – nicht bewusst beachtet“ werde. Gerade für die publizistischen Medien – im Sinne der ihnen von Luhmann zugedachten „Irritationsfunktion“ – ist deshalb die „Beschäftigung mit der Abweichung vom Normalen […], in diesem Zusammenhang mit der Krankheit“, relevanter. Dafür interessieren sich auch die Gesunden, weil sie nicht krank werden wollen und wissen möchten, wie das geht. Oder sie erkennen, als Krankgewordene, das therapeutische Potenzial von (auch medialer) Kommunikation. (Bäder 1954 in Bäder/Cattoni 1993, S. 96-99) Alles in allem bestehen als gute Voraussetzungen für ein fruchtbares Wechselverhältnis von Medizin und Publizistik.

Interessant gerade für unser Thema ist auch eine historische Parallelität, die von manchen Autoren gesehen bzw. behauptet wird:

Es ist die gleiche Zeitenwende, die den modernen Journalismus und die moderne naturwissenschaftliche Medizin hervorbringt. Es ist daher kein Zufall, dass medizinische Themen bereits in der Vor- und Frühgeschichte der neuzeitlichen Publizistik behandelt werden. […] Wissensdurst und Neugier zerbrechen das theologische Bildungsmonopol des Mittelalters und bereiten den Weg zur Laienbildung; tatsächlich geht ja der Aufklärung des XVIII. Jahrhunderts bereits eine Aufklärung durch die Humanisten des XV. und XVI. Jahrhunderts vorauf (sic!), deren publizistisches Wirken in engem Zusammenhang mit der Geburt des neuzeitlichen Journalismus steht.

(Deneke 1969, S. 13)

Personalunion zwischen Arzt und Journalist

Dies erklärt wohl auch – fernab biografischer Besonderheiten und Zufälle –, warum Personalunionen der Berufsrollen Arzt und Journalist keine historische Ausnahmeerscheinung sind (wenngleich auch nicht gerade häufig vorkommen). Zwei Beispiele:

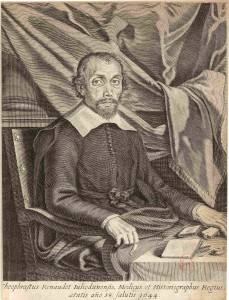

Théophraste Renaudot (1586-1653) ist bekannt als „Pionier des französischen Pressewesens“ und Leibarzt des französischen Königs Ludwig XIII., gilt als „erster Arzt-Journalist“ (Deneke) der neuzeitlichen Presse. Sein 1630/31 in Paris gegründetes und auch staatlich privilegiertes Annoncenbüro, Bureau d’Adresse et de rencontre, war eine Informations- und Kontraktvermittlungsstelle sowie Veranstaltungsort, gab die erste französische (Wochen-) Zeitung La Gazette heraus und betrieb eine Poliklinik für Unbemittelte. (Deneke 1969, S. 79; https://de.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9ophraste_Renaudot )

Möglicherweise wollte aber Renaudot gar keine bewusste Kombination von Arzt und Journalist, sondern – so eine andere Deutung – war einfach nur vielseitig interessiert und clever bei der Ausnutzung beruflich-kommerzieller Chancen seiner Zeit. In der „Gazette“ – auf Basis seiner persönlichen „Tagesneuigkeitenzettel“ erstmals erschienen am 30.5.1631 und als „Quartblatt, einseitig bedruckt in vier Kolumnen“ – „findet sich kein einziger medizinischer Artikel“. Renaudot hatte offensichtlich ein breites Verständnis für sinnvolle Dienstleistungen sowie drängende Informationsprobleme in Alltag, Wirtschaft und Medizin mit Angebot und Nachfrage sowie ihre Lösung. Dabei kamen ihm „seine einflussreichen persönlichen Beziehungen“ zugute. (Bäder/Cattoni 1993, S. 103)

Ein zweites historisches Beispiel für die Personalunion von Mediziner und Journalist bzw. Journalistikwissenschaftler ist Tobias Peucer (vermutlich um 1660-1696). Er studierte in Leipzig zunächst Medizin und schrieb 1687 in diesem Fach seine erste Dissertation mit dem Titel „De genorrhoea“. Er habe „eifrig die Wissenschaft der Medizin betrieben. Bevor er ‚eine Probe seines Könnens […] öffentlich sehen ließe‘, wollte er aber ‚die Neuen Zeitungen beschreiben‘, notierte der Vorsitzende“ bei der zweiten Dissertation, „die Peucer über die Zeitungsberichte am 8. März 1690 öffentlich verteidigte“. „‘De relationibus novellis‘ […] gilt weltweit als die erste Dissertation über Zeitungen“. Ob Peucer danach weiter als Mediziner, eventuell als Arzt in der Lausitz, und/oder als Zeitungskundler unterwegs war, lässt sich nicht sicher sagen. (Kutsch 2010, S. 43ff.; https://de.wikipedia.org/wiki/Tobias_Peucer )

Peucer war im Übrigen auch derjenige, der frühzeitig – trotz des noch bescheidenen Nachrichtenangebots – den Zwang zur Selektion im Journalismus problematisierte (Jonscher 2024, S. 125).

Unterschiede zwischen Medizin und Publizistik

Abb.: Deneke 1969 ist eine der wichtigsten Sekundärquellen zur Geschichte der Medizin- bzw. Gesundheitskommunikation in Printmedien. Er hat eine beeindruckende Menge an Primärquellen gesichtet und ausgewertet. Seine Untersuchung steht noch in der Tradition der älteren deutschen Publizistik- und Zeitungswissenschaft mit ihrer historischen und deskriptiv-interpretierenden Methodik. Deneke enthält aber auch einige statistisch-quantifizierende Aussagen, die für die neuere Kommunikationswissenschaft typisch sind. Quelle: Deneke 1969, Innentitel.

In der (hier: historischen) Fachliteratur werden aber auch deutliche Unterschiede zwischen Medizin und Publizistik herausgearbeitet. Wir konzentrieren uns hier auf das Merkmal der Aktualität, das der Publizistik und insbesondere dem Journalismus in Theorie und Praxis zentral zugeschrieben wird. Deneke, den wir in dieser Einleitung und auch im Folgenden mehrfach zitieren, verwendet – da 1969 publiziert – durchaus aus heutige Sicht auch „angestaubte“ Formulierungen, dürfte aber im Kern recht haben:

Nicht das medizinisch Interessante, das physiologisch Abnorme, sondern das Wunder, das Außergewöhnliche ist berichtenswert, nicht die Krankheit, sondern der König interessiert. Das erklärt, warum die nicht vom Standpunkt der Medizin gegebene Information den medizinisch gebildeten Leser verstellt, verschoben und schief anmuten muss. Die Unterschiedlichkeit der Standorte ist bezeichnend: Die Medizin als Erfahrungswissenschaft und die ärztliche Kunst als deren kasuistische Anwendung haben nämlich ihrem Wesen nach nur einen begrenzten Gehalt an Aktualität. Dieser ist noch dazu höchst ungleichmäßig auf das Gesamtgebiet der medizinischen Wissenschaft und ärztlichen Praxis verteilt.

(Deneke 1969, S. 83)

Dies habe vor allem bis zum 18. Jahrhundert „mit aller Deutlichkeit“ zugetroffen, ergänzt Deneke, der sich sehr intensiv und detailreich mit den damaligen Originalquellen beschäftigt hat. Und nun ergibt sich noch einmal ein Rückschluss zum heute in der Kommunikationswissenschaft vorherrschenden primären Verständnis des Medizin- als Wissenschaftsjournalismus: Denekes Befund trete „umso klarer hervor, als es (bis zum 18. Jahrhundert) noch keinen Ausgleich durch die Kongressberichterstattung gibt, die heute an die Tagesaktualität einer ‚Veranstaltung‘ anknüpfend auch über langfristige Veränderungen und mithin ‚zeitlos aktuelle‘ Forschungsergebnisse unterrichtet.“ (S. 83f.)

Im obigen Langzitat wurde bereits der Zusammenhang von journalistisch definierter Aktualität und – meist medienökonomisch bedingtem, aber auch durch Ärzte- bzw. Medizin-PR beförderten – Sensationalismus deutlich.

Als Sensation kommt nun gelegentlich auch die Medizin an die Reihe. Eine unwichtige und bescheidene Entdeckung wird mit Trommeln und Trompeten der staunenden Welt als unfehlbares Mittel gegen Tuberkulose, Krebs oder Syphilis verkündet.

(Bäder/Cattani 1993, S. 12, vgl. auch S. 29-33)

Abb.: Cover von Bäder/Cattani 1993. Es handelt sich dabei um einen Nachdruck von Dissertationen aus den Jahren 1913 (Cattani) und 1954 (Bäder).

Die historische medizinpublizistische Literatur hat aber auch noch weitere Gründe herausgearbeitet, warum der Arzt (zumindest teilweise berechtigt) Publizität scheut und damit in Konflikt mit journalistischen Bedürfnissen geraten kann: seine besondere Stellung zum Individuum und insbesondere zum Patienten (Stichwort Schweigepflicht), die trotz aller Erkenntnisfortschritte begrenzte rationale Erklärbarkeit medizinischer Vorgänge, mögliche schädliche Auswirkungen wahrheitsgemäßer bzw. sehr umfassender Information auf Kranke, „Verlust des ärztlichen Nimbus“ u.Ä. (z.B. Bäder/Cattani 1993, S. 134-139).

Dass sich heute „Doc Google“ zu sehr in das Arzt-Patienten-Verhältnis hineindränge, wurde schon 1913 sinngemäß über „Doktor Zeitung“ behauptet. Die Wirkung medizinischer Artikel in der allgemeinen Presse sei „zwiespältig“. Nur (…)

bei oberflächlicher Betrachtung“ erscheine „die Aufklärung des Volkes über die wichtigsten Fragen der Medizin als ideale Forderung der Volksgesundheitspflege“. Wenn „in schrankenloser Popularisierungswut Einblicke in das Symptomenbild einzelner Krankheiten und die therapeutischen Tagesrichtungen der medizinischen Wissenschaft gewährt werden“, könnten auch schwere Schäden entstehen. Oft entwickele sich eine „doppelspurige Behandlung und das Zutrauen zum Arzt wird in tiefgehender Weise geschädigt. […] Das letzte Wort über die einzuschlagende Therapie spricht dann oft nicht der Arzt, sondern die Zeitung. Auch das Hinzuziehen des Arztes wird durch diese profuse (übermäßige – T.L.) Laienwissenschaft oft für den Patienten in unheilvoller Weise verzögert.

(Bäder/Cattani 1993, S. 17 und 14f.)

Im 19. und 20. Jahrhundert gab es viele Versuche medizinischer und/oder journalistischer Körperschaften, das Verhältnis zwischen Gesundheits- und Medienakteuren verständnisvoller und produktiver zu gestalten. Ein Beispiel stellt die „psychiatrisch-publizistische Vertrauenskommission“ dar, zu der neben zwei Psychiatrieprofessoren und zwei Juristen zwei Pressevertreter gehörten. Letztere wurden am 17. Juni 1912 von der Generalversammlung des Reichsverbandes der Deutschen Presse gewählt. Die Kommission hatte die Aufgabe, die Fälle im „Irrenwesen“ zu prüfen, „die zu öffentlicher Kritik Anlass geben“, und sie sollte „zur Beseitigung von Missständen und Missverständnissen auf dem Gebiet der Irrenpflege“ beitragen. (Rittershaus 1913, S. 2f.)

Die „Anfänge der wissenschaftlichen Beschäftigung mit Fragen des Medizinjournalismus in Populärmedien (nicht in Fach- bzw. Wissenschaftsmedien! – T.L.) in medizinischen sowie in zeitungswissenschaftlichen Studiengängen“ werden im 20. Jahrhundert gesehen. Dafür stünden die Dissertationen von Cattani (1913) und Bäder (1954), systematischere Forschungsarbeiten hätten aber erst die siebziger Jahre hervorgebracht. (Bäder/Cattani 1993)

Medizin und Öffentlichkeitsarbeit / PR: Psychoanalyse und massenpsychologische Begründung von Public Relations

Zur öffentlichen Kommunikation bzw. Publizistik gehören auch Public Relations (PR) bzw. Öffentlichkeitsarbeit. Dieser Kommunikationsbereich hat sich seit dem 19. Jahrhundert ausdifferenziert und im Vergleich zum Journalismus zunehmend an Bedeutung gewonnen. Medizinische Institutionen und Akteure des Gesundheitswesens (einschließlich Gesundheitswirtschaft und -politik) betreiben – heute ganz selbstverständlich und wie alle anderen Akteure in Wirtschaft, Politik, Kultur und Gesellschaft – Öffentlichkeitsarbeit bzw. PR (beide Begriffe werden heute meist synonym verwendet).

Abb.: Eingang zum Sigmund-Freud-Museum in der Wiener Berggasse Nr. 9. Hier wohnte und praktizierte der Begründer der Psychoanalyse von 1891 bis 1938. Foto: Tobias Liebert (2015).

Was uns hier, an dieser Stelle der Abhandlung, aber interessiert, ist, dass die Medizin – oder genauer formuliert: bestimmte medizinische Subdisziplinen oder Strömungen – die theoretisch-programmatische Begründung der Notwendigkeit und einer bestimmten Ausgestaltung von Public Relations / Öffentlichkeitsarbeit wesentlich beeinflusst haben. Vereinfacht gesagt, wurden medizinische bzw. naturwissenschaftliche Auffassungen auf das Funktionieren von Gesellschaft und Sozialsystemen übertragen.

Abb.: Das Sigmund-Freud-Denkmal in Wien. Im Hintergrund die Wiener Votivkirche am Schottentor. Foto: Tobias Liebert (2015).

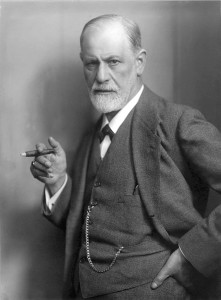

Dies gilt zuvörderst und in prominenter Weise für das medizinisch-psychologische Teilgebiet der Psychoanalyse. Auch wenn das Verhältnis von Psychoanalyse und Medizin heute als diskussionswürdig gilt, so bleibt doch festzuhalten, dass die Auffassungen des promovierten Mediziners, Begründers der Psychoanalyse und Wiener Nervenarztes Sigmund Freud (1856-1939) in einer bestimmten historisch-gesellschaftlichen Epoche für die (insbesondere US-amerikanische) PR eine wichtige Vorlage bildeten. (Vgl. auch: https://de.wikipedia.org/wiki/Sigmund_Freud )

Ein Neffe von Sigmund Freud, nämlich Edward Louis Bernays (1891-1995), war in Wien geboren und gilt als ein „Pionier“ der Öffentlichkeitsarbeit sowie „Vater“ der (US-amerikanischen) Propaganda bzw. Public Relations (deren Begriffsgeschichte und kompliziertes Verhältnis im Rahmen öffentlich-persuasiver Kommunikation kann hier nicht weiter behandelt werden). (Vgl. auch: https://de.wikipedia.org/wiki/Edward_Bernays )

Abb.: Edward Bernays 5. Juni 1917. Autor: Bain News Sevice. Quelle: Wikimedia Commons / Public Domain.

Bernays verstand sich wohl durchaus als „Demokrat“. Er meinte aber, dass die „bewusste Manipulation der öffentlichen Meinung als wichtiges Element einer Massendemokratie gesehen“ werden müsse. So charakterisiert der einschlägige und inzwischen leider verstorbene PR-Theoretiker und -Historiker Michael Kunczik (1993, S. 99f.) die Grundauffassungen von Bernays. Und: „Die Massenpsychologie von Bernays steht eindeutig in der Tradition von Freud, der in Massenpsychologie und Ich-Analyse das Verhältnis zwischen Führer und Masse mit dem zwischen Hypnotiseur und Hypnotisiertem – der Masse zu zweit – gleichsetzt.“ Bernays befinde sich damit auch in der Tradition der „Sozialingenieure, d.h. derjenigen Autoren, die glauben, dass es möglich sei, die Gesellschaft durch Experten bzw. Expertengremien zum Wohle aller steuern zu können“.

In der „PR-Theorie von Bernays“ finde eine „Synthese der beiden großen Denkrichtungen der Soziologie zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts statt. (…)“

(…) Auf der einen Seite wird Gesellschaft als quasi-biologischer Organismus verstanden, als stabile Ordnung, die sich immer weiter ausdifferenziert. Auf der anderen Seite stellt sich diesem Denken nach Hofstätter eine sehr radikale Position entgegen, nämlich die Massenpsychologie, die den Menschen in der Mehrzahl als triebgeleitet und irrational auffasst, aber den einzelnen als durchaus rational und schöpferisch akzeptiert. PR ist das Instrument, das die Synthese beider Modelle ermöglicht: Intelligente Individuen erhalten die Stabilität der Gesellschaft und verhindern zum Vorteile aller das Chaos.

(Kunczik 1993, S. 101)

Sigmund Freuds Persönlichkeitstheorie beeinflusste sogar noch nach dem Zweiten Weltkrieg die Motivforschung der Werbeindustrie, seinerzeitige Wirkungstheorien der Konsum- und Verhaltensforschung sowie Versuche „subliminaler“ (unterschwelliger) Werbung (Kunczik 1993, S. 139-151).

Freuds Psychoanalyse inspirierte nicht nur „PR-Vater“ Bernays und damit eine bestimmte Auffassung von Öffentlichkeitsarbeit sowie Spielarten von Werbung bzw. Werbeforschung. Sie musste auch Einfluss auf eine Veränderung der traditionell hierarchisch aufgefassten Arzt-Patienten-Kommunikation hin zu einer aktiveren Kommunikatorrolle des Patienten innerhalb eines „geschützten Raumes“ haben.

(…) nun […] wurden die Patienten ausdrücklich ermuntert, sich in der Sitzung spontan zu äußern und die herkömmlichen Kommunikationsregeln zu vergessen. So konnte im Verhältnis zwischen Arzt und Patient eine neue, bisher unbekannte Ebene des Vertrauens entstehen. […]. Im Zentrum des geschützten Raumes stehen die Beziehungen zwischen dem Therapeuten und seinem Patienten.